Dueña, por fin, la empresa norteamericana Mining Society, de las minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento del Cuzco, la gerencia de Nueva York dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral.

Una avalancha de peones y empleados salió de Colca y de los lugares del tránsito, con rumbo a las minas. A esa avalancha siguió otra y otra, todas contratadas para la colonización y labores de minería. La circunstancia de no encontrar en los alrededores y comarcas vecinas de los yacimientos, ni en quince leguas a la redonda, la mano de obra necesaria, obligaba a la empresa a llevar, desde lejanas aldeas y poblaciones rurales, una vasta indiada, destinada al trabajo de las minas.

El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas. Las transacciones comerciales adquirieron proporciones inauditas. Se observaba por todas partes, en las bodegas y mercados, en las calles y plazas, personas ajustando compras y operaciones económicas. Cambiaban de dueños gran número de fincas urbanas y rurales, y bullían constantes ajetreos en las notarías públicas y en los juzgados. Los dólares de la Mining Society habían comunicado a la vida provinciana, antes tan apacible, un movimiento inusitado.

Todos mostraban aire de viaje. Hasta el modo de andar, antes lento y dejativo, se hizo rápido e impaciente. Transitaban los hombres, vestidos de caqui, polainas y pantalón de montar, hablando con voz que también había cambiado de timbre, sobre dólares, documentos, cheques, sellos fiscales, minutas, cancelaciones, toneladas, herramientas. Las mozas de los arrabales salían a verlos pasar, y una dulce zozobra las estremecía, pensando en los lejanos minerales, cuyo exótico encanto las atraía de modo irresistible. Sonreían y se ponían coloradas preguntando:

Todos mostraban aire de viaje. Hasta el modo de andar, antes lento y dejativo, se hizo rápido e impaciente. Transitaban los hombres, vestidos de caqui, polainas y pantalón de montar, hablando con voz que también había cambiado de timbre, sobre dólares, documentos, cheques, sellos fiscales, minutas, cancelaciones, toneladas, herramientas. Las mozas de los arrabales salían a verlos pasar, y una dulce zozobra las estremecía, pensando en los lejanos minerales, cuyo exótico encanto las atraía de modo irresistible. Sonreían y se ponían coloradas preguntando:

–¿Se va usted a Quivilca?

–Sí. Mañana muy temprano.

–¡Quién como los que se van! ¡A hacerse ricos en las minas!

Así venían los idilios y los amores, que habrían de ir luego a anidar en las bóvedas sombrías de las vetas fabulosas.

En la primera avanzada de peones y mineros marcharon a Quivilca los gerentes, directores y altos empleados de la empresa. Iban allí, en primer lugar, místers Taik y Weiss, gerente y subgerente de la Mining Society; el cajero de la empresa, Javier Machuca; el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que había tomado la exclusividad del bazar y de la contrata de peones para la Mining Society; el comisario del asiento minero, Baldazari, y el agrimensor Leónidas Benites, ayudante de Rubio. Este traía a su mujer y dos hijos pequeños. Marino no llevaba más parientes que un sobrino de unos diez años, a quien le pegaba a menudo. Los demás iban sin familia.

El paraje donde se establecieron era una despoblada falda de la vertiente oriental de los Andes, que mira a la región de los bosques. Allí encontraron, por todo signo de vida humana, una pequeña cabaña de indígenas, los soras. Esta circunstancia, que les permitiría servirse de los indios como guías en la región solitaria y desconocida, unida a la de ser ése el punto que, según la topografía del lugar, debía servir de centro de acción de la empresa, hizo que las bases de la población minera fuesen echadas en torno a la cabaña de los soras.

Azarosos y grandes esfuerzos hubieron de desplegarse para poder establecer definitiva y normalmente la vida en aquellas punas y el trabajo en las minas. La ausencia de vías de comunicación con los pueblos civilizados, a los que aquel paraje se hallaba apenas unido por una abrupta ruta para llamas, constituyó, en los comienzos, una dificultad casi invencible. Varias veces se suspendió el trabajo por falta de herramientas y no pocas por hambre e intemperie de la gente, sometida bruscamente a la acción de un clima glacial e implacable.

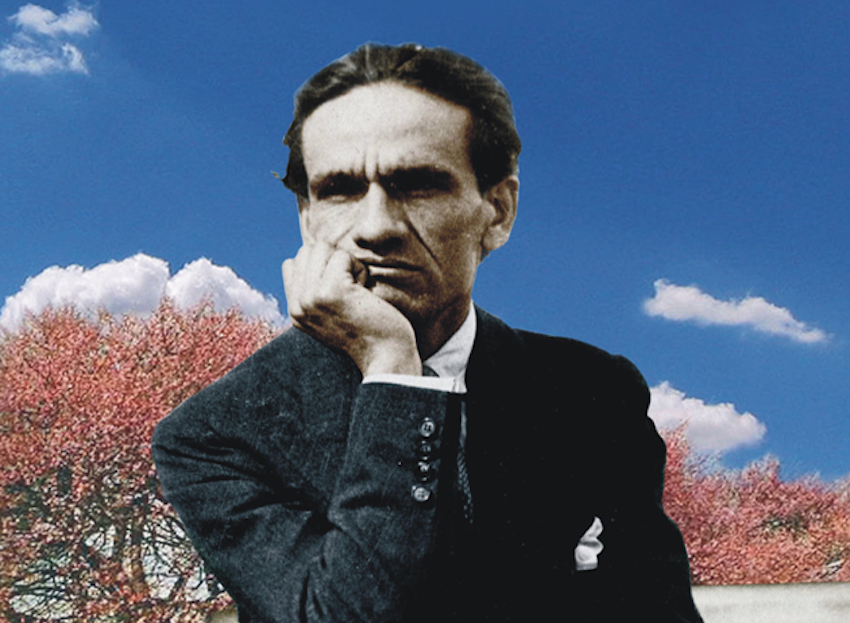

César Vallejo

Los soras, en quienes los mineros hallaron todo género de apoyo y una candorosa y alegre mansedumbre, jugaron allí un rol cuya importancia llegó a adquirir tan vastas proporciones que, en más de una ocasión, habría fracasado para siempre la empresa, sin su oportuna intervención. Cuando se acababan los víveres y no venían otros de Colca, los soras cedían sus granos, sus ganados, artefactos y servicios personales, sin tasa ni reserva, y, lo que es más, sin remuneración alguna. Se contentaban con vivir en armoniosa y desinteresada amistad con los mineros, a los que los soras miraban con cierta curiosidad infantil, agitarse día y noche, en un forcejeo sistemático de aparatos fantásticos y misteriosos. Por su parte, la Mining Society no necesitó, al comienzo, de la mano de obra que podían prestarle los soras en los trabajos de las minas, en razón de haber traído de Colca y de los lugares del tránsito una peonada numerosa y suficiente. La Mining Society dejó, a este respecto, tranquilos a los soras, hasta el día en que las minas reclamasen más fuerzas y más hombres. ¿Llegaría ese día? Por el instante, los soras seguían viviendo fuera de las labores de las minas.

–¿Por qué haces siempre así? –le preguntó un sora a un obrero que tenía el oficio de aceitar grúas.

–Es para levantar la cangalla.

–¿Y para qué levantas la cangalla?

–Para limpiar la veta y dejar libre el metal.

–¿Y qué vas a hacer con metal?

–¿A ti no te gusta tener dinero? ¡Qué indio tan bruto!

El sora vio sonreír al obrero y él también sonrió maquinalmente, sin motivo. Le siguió observando todo el día y durante muchos días más, tentado de ver en qué paraba esa maniobra de aceitar grúas. Y otro día, el sora volvió a preguntar al obrero, por cuyas sienes corría el sudor:

–¿Ya tienes dinero? ¿Qué es dinero?

El obrero respondió paternalmente, haciendo sonar los bolsillos de su blusa:

–Esto es dinero. Fíjate. Esto es dinero. ¿Lo oyes?

Dijo el obrero esto y sacó a enseñarle varias monedas de níquel. El sora las vio, como una criatura que no acaba de entender una cosa:

–¿Y qué haces con dinero?

–Se compra lo que se quiere. ¡Qué bruto eres, muchacho!

Volvió el obrero a reírse. El sora se alejó saltando y silbando.

En otra ocasión, otro de los soras, que contemplaba absortamente y como hechizado a un obrero que martilleaba en el yunque de la forja, se puso a reír con alegría clara y retozona. El herrero le dijo:

–¿De qué te ríes, cholito? ¿Quieres trabajar conmigo?

–Sí. Yo quiero hacer así.

–No. Tú no sabes, hombre. Esto es muy difícil.

Pero el sora se empecinó en trabajar en la forja. Al fin, le consintieron y trabajó allí cuatro días seguidos, llegando a prestar efectiva ayuda a los mecánicos. Al quinto, al mediodía, el sora puso repentinamente a un lado los lingotes y se fue.

–Oye –le observaron–, ¿por qué te vas? Sigue trabajando.

–No –dijo el sora–. Ya no me gusta.

–Te van a pagar. Te van a pagar por tu trabajo. Sigue no más trabajando.

–No. Ya no quiero.

A los pocos días, vieron al mismo sora echando agua con un mate a una batea, donde lavaba trigo una muchacha. Después se ofreció a llevar la punta de un cordel en los socavones. Más tarde, cuando se empezó a cargar el mineral de la bocamina a la oficina de ensayos, el mismo sora estuvo llevando las parihuelas. El comerciante Marino, contratista de peones, le dijo un día:

–Ya veo que tú también estás trabajando. Muy bien, cholito. ¿Quieres que te socorra? ¿Cuánto quieres?

El sora no entendía este lenguaje de “socorro” ni de “cuánto quieres”. Sólo quería agitarse y obrar y entretenerse, y nada más. Porque no podían los soras estarse quietos. Iban, venían, alegres, acezando, tensas las venas y erecto el músculo en la acción, en los pastoreos, en la siembra, en el aporque, en la caza de vicuñas y guanacos salvajes, o trepando las rocas y precipicios, en un trabajo incesante y, diríase, desinteresado. Carecían en absoluto de sentido de la utilidad. Sin cálculo ni preocupación sobre sea cual fuese el resultado económico de sus actos, parecían vivir la vida como un juego expansivo y generoso. Demostraban tal confianza en los otros, que en ocasiones inspiraban lástima. Desconocían la operación de compra-venta. De aquí que se veían escenas divertidas al respecto.

–Véndeme una llama para charqui.

Entregado era el animal, sin que se diese y ni siquiera fuese reclamado su valor. Algunas veces se les daba por la llama una o dos monedas, que ellos recibían para volverlas a entregar al primer venido y a la menor solicitud.

Páginas iniciales de la novela de César Vallejo El tungsteno